|

1958: 10 G E B O T E

für den neuen sozialistischen Menschen

1 DU SOLLST Dich stets für

die internationale Solidarität der Arbeiterklasse und aller Werktätigen

sowie für die unverbrüchliche Verbundenheit aller

sozialistischen Länder einsetzen.

2 DU SOLLST Dein Vaterland

lieben und stets bereit sein, Deine ganze Kraft und Fähigkeit für die Verteidigung

der Arbeiter- und Bauern-Macht einzusetzen.

3 DU SOLLST helfen, die

Ausbeutung des Menschen durch den Menschen zu beseitigen.

4 DU SOLLST

gute Taten für den Sozialismus vollbringen, denn der Sozialismus

führt zu einem besseren Leben für alle Werktätigen.

5 DU SOLLST beim Aufbau des

Sozialismus im Geiste der gegenseitige Hilfe und der kameradschaftlichen

Zusammenarbeit handeln, das Kollektiv achten und

seine Kritik beherzigen.

6 DU SOLLST das

Volkseigentum schützen und mehren.

7 DU SOLLST stets nach

Verbesserung Deiner Leistungen streben, sparsam sein und die

sozialistische Arbeitsdisziplin festigen.

8 DU SOLLST Deine Kinder im

Geiste des Friedens und des Sozialismus zu allseitig

gebildeten, charakterfesten und körperlich gestählten Menschen

erziehen.

9 DU SOLLST sauber und

anständig leben und Deine Familie achten.

10 DU SOLLST Solidarität mit

den um ihre nationale Befreiung kämpfenden und den ihre nationale

Unabhängigkeit verteidigenden Völkern üben.

WALTER ULBRICHT auf dem V. Parteitag der SED am 10. Juli 1958 in Berlin

2006:

Honeckers Schmuddelkinder - Hippies in der DDR Ein dlf-Feature

von Michael Rauhut

2007:

Wittstock statt

Woodstock - Hippies in der DDR Eine TV-Doku von

Rentner-Sperlich

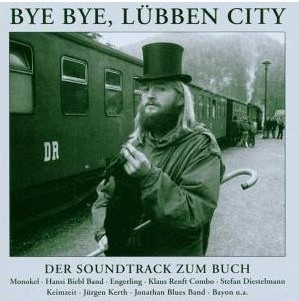

Bye

bye, Lübben City - Bluesfreaks, Tramps und Hippies in der

DDR - Buch + Soundtrack-CD von Michael Rauhut und Thomas

Kochan

Die

Hammer-Rehwü 1982

Helden

an der unsichtbaren Front - Tschekisten singen, rezitieren und

musizieren

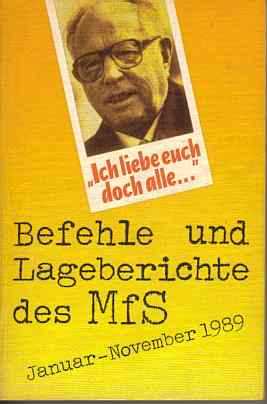

Das MfS, heute gern salopp "die Stasi" genannt, hat nicht nur

kilometerweise Akten hinterlassen.

Es hat uns auch Musik vererbt, nennen wir es einmal so.

Ein geheimes und bisher unbekanntes Stück deutscher demokratischer

Musikkultur.

Titelliste:

Dynamo-Marsch 1:11 Wir

tragen die roten Spiegel 2:32 Tschekistenlied 2:15 Rückkehr

des Kundschafters -Rezitation- 0:42 Euer Dienst ist die Aufklärung

4:13 Kämpfer an der unsichtbaren Front 3:48 Dank den Genossen

3:35 Wir schützen die Früchte der Revolution 1:48 Signal auf

20! Freie Fahrt! 1:52 Neues Heimatlied 1:58 Einer von uns

-Rezitation- 0:43 Marsch der Kampfgruppen der Arbeiterklasse

2:20 Oktober hat uns geboren 1:34 Jungs aus Moskau

und Berlin 2:10 Zum Parteitag voran 2:20

Arbeitsmänner 2:38 Mein Menschenrecht -Rezitation- 0:47

Dzierzynski-Lied 2:30 An meinem Fenster stehn zwei Blümelein

1:45 Freunde für immer 1:51 Befreiung

-Rezitation- 0:57 Von Regiment zu Regiment 2:16

Soldatenlieder-Folge 3:30 Präsentiermarsch des Wachregiment

Feliks Dzierzynski 2:01 #

Botschaften

aus einem

versunkenen

Reich

Erich

Honecker macht mit Staatsgästen eine "Staatsjagd" auf

Wildschweine.

Aber die Wildschweine haben was gemerkt und verstecken sich im Unterholz.

Drei

Stasi-Leute werden losgeschickt, um sie zu finden und vor die Gewehre zu

treiben.

Nach 5 Stunden sind sie immer noch nicht zurück. Honecker schickt Mielke

los, um sie zu suchen.

Mielke

geht los und sieht auf einer Lichtung seine drei Leute. Die haben einen

Hasen an einen Baum gefesselt

und hauen mit Gummiknüppeln auf ihn ein und schreien ihm ins

Ohr:

"Gib zu, daß du ein Wildschein bist!"

Alles

zum Wohle des Volkes

Arbeite

mit, plane mit, regiere mit

Der

Marxismus ist allmächtig, weil er wahr ist

Die

Lehre von Marx ist allmächtig, weil sie wahr ist

Der

Sozialismus ruft uns alle.

(Der

Sozialismus rupft uns alle.)

Der

Sozialismus siegt. (Der Sozialismus

siecht.)

Die

Welt ist erkennbar.

1.

Mai - Internationaler Kampf- und Feiertag der Werktätigen

Von

der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen.

Im

Mittelpunkt steht der Mensch

Jedermann

an jedem Ort - einmal in der Woche Sport!

Mit

jeder Mark, jeder Minute, jedem Gramm Material einen höheren

Nutzeffekt!

( ... koste es, was es wolle!) ( ... bis wir schließlich aus

NICHTS... ALLES produzieren.)

Proletarier

aller Länder - vereinigt Euch!

(Volksmund:

Vegetarier aller Länder - vereinigt Euch!)

Schöner

unsere Städte und Gemeinden - Mach mit!

Unsere

ganze Schöpferkraft für den Sozialismus

Wir

sind die Sieger der Geschichte.

Wo ein

Genosse ist, da ist die Partei - also die besseren Argumente!

So

wie wir heute arbeiten, werden wir morgen leben

СССР

(kyrillische Schrift,

latinisiert SSSR;

Abkürzung von russisch

Союз

Советских

Социалистических

Республик

Sojus

Sowetskich Sozialistitscheskich Respublik‚

Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken‘)

bezeichnet die Sowjet-Union

(UdSSR)

|