DIE

ZEIT 41 / 1997 Von Hajo

Steinert

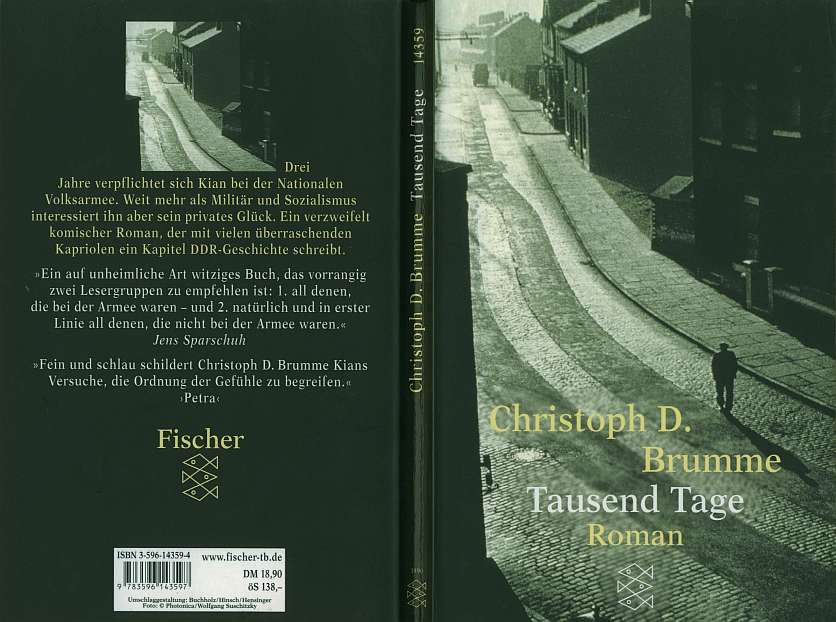

Das brennende Ei --- "Tausend Tage"

Christoph D. Brumme erzählt vom Alltag in der Nationalen Volksarmee

Tausend

Tage bei der Nationalen Volksarmee - das kann kein Zuckerschlecken sein. Die

Marmelade ist verschimmelt, die Wurst angegammelt, Ratten laufen vor der

Kaserne durch den geharkten Sand. Von morgens bis abends Kniebeugen,

"Rührt euch", "Stillgestanden", Laufschritt,

Sturmgepäck, Stubenkontrolle, Drill und Schikane. Alles ganz gräßlich, aber

ein prima Erzählstoff, im wirklichen wie im literarischen Leben.

"Nehmen

Sie die Hände vom Sack. Wichsen können Sie später!" brüllt der

Leutnant, um des Soldaten Gefühlsregung schon im Keim zu ersticken. Jede

Privatheit wird einem hier ausgetrieben. Und im Politunterricht Parolen über

Parolen, man kann sie sich denken. Da muß einer doch die Krise kriegen.

Kriegt

er nicht. Zumindest nicht der Held dieses Romans. Dem achtzehnjährigen Kian

bietet das Militär einen Ausweg aus der Krise, die einen anderen Namen hat

als NVA: Familie. Endgültig leid war er die gehäkelten Tischdeckchen, Vaters

Pantoffeln im Flur, erst recht dessen Gebrüll. Im Traum hatte er seinem Vater

schon den Kopf abgeschnitten, seiner Mutter die Finger, sich selbst den Penis.

Warum der junge Mann allerdings auch noch von Hitler träumt, bleibt das

psychoanalytische Geheimnis des Autors. Wäre noch Kathrin, die

Miederwarenverkäuferin. Sie backt zwar den besten Kuchen, das erhoffte andere

Leben indes bietet sie dem Helden nicht. Außer Küßchen auf die Wange und

einem läppischen Petting auf dem Wohnzimmersofa ist nichts drin.

"Er

wollte etwas erreichen, was niemand außer ihm erreichen konnte. Er wollte

verblüffen, aber er wußte noch nicht, womit." Freiwillig und für drei

Jahre geht Kian zur Nationalen Volksarmee und macht dort Karriere. Keine

Opfergeschichte also, kein Dokument permanenter Unterdrückung wie Jürgen

Fuchs' autobiographischer Roman aus dem DDR-Soldatenmilieu,

"Fassonschnitt" (1984) Brumme bürstet die Erwartungen des Lesers

gegen den Strich. Kian wird erst Unteroffizier, dann Sekretär, schließlich

bietet ihm - wegen guter Führung - der Geheimdienst einen Job an. Der Pakt

mit dem Teufel wird in letzter Minute eher zufällig vereitelt. Das Happy-End

findet eine andere teuflische Pointe.

Christoph

D. Brummes detailfreudige, sehr atmosphärische, bisweilen etwas

kabarettistische Innenschau einer NVA-Kaserne der achtziger Jahre hätte zu

großen Teilen auch in einer Bundeswehrkaserne entstehen können.

An

Politik ist der Autor genauso wenig interessiert wie seine Hauptfigur. Der

Erzähler erwähnt zwar die Gewerkschaftsstreiks 1980 in Polen, doch für das

Buch spielen die Ereignisse, welche auch die NVA in Alarmbereitschaft

versetzten, keine besondere Rolle. Nach Jens Sparschuh ("Der

Zimmerspringbrunnen") und Thomas Brussig ("Helden wie wir") ist

Christoph D. Brumme (Jahrgang 1962) ein weiterer jener jüngeren Autoren mit

DDR-Biographie, die in ihren Texten zweierlei vermeiden wollen: Bierernst und

Larmoyanz.

Allerdings:

Brummes schnittiger Roman schlägt eine Kapriole nach der anderen von dem

Moment an, da seine Briefgeliebte Kian abblitzen läßt. Sie interpretiert -

tragisch für ihn - mehr in seine Kontakte zum Geheimdienst hinein, als

tatsächlich dahintersteckt. Um den wahren Grund seiner Trauer vor den

Kameraden zu verbergen, versteigt er sich in eine aberwitzige Lüge. Seine

Freundin sei an Krebs erkrankt, deshalb bekomme er keine Liebesbriefe mehr von

ihr. Mit dieser Lüge - auch aus Sicht des Autors eher ein erzählerischer

Noteinfall - setzt sich der Erzähler unter Druck und treibt seine Geschichte

in die Schnurre.

Christoph

D. Brumme ist nicht nur Opfer der Versuchung geworden, vor trostloser Kulisse

eine auf Teufelkommraus abwechslungsreiche Geschichte zu bieten, sondern auch

Opfer seiner Erzählkonstruktion. Einerseits wollte er aus der Perspektive

seines Simplizissimus schreiben, andererseits — der Roman ist nicht in der

Ich-Form gehalten — hat er noch eine Erzählerfigur vorgeschaltet, die die

Irrungen und Wirrungen des Glücksritters unglücklich kommentiert.

Sicher,

der Autor wird für sich das Stilmittel der Ironie reklamieren. Wenn Ironie,

so ist sie in dieser Tragikomödie allerdings von allzu durchsichtiger Art.

Die Unsicherheit des Autors beim Wechsel der Erzählperspektive führt zu

sprachlicher Unentschiedenheit. Mal stößt der Leser auf steifleinene Sätze

("Die Bandbreite der Schikanen, die vor allem Entlassungskandidaten sich

für Soldaten des ersten Diensthalbjahres ausdachten, waren unendlich

weitgefächert"), mal auf schiefen Expressionismus ("Die Sonne hing

als brennendes Ei am Himmel, bereit, herunterzufallen"). Schade,

Christoph D.

Brummes

zweiter Roman konnte nicht halten, was sein Debüt ("Nichts als

das") vor drei Jahren versprach. Sein erzählerisches Talent hat er

dieses Mal an eine krause Geschichte verschwendet — "Er wollte

verblüffen, aber er wußte noch nicht, womit".

Klappentext

3. Roman Süchtig nach Lügen

Zwei

Mittdreißiger im Labyrinth einer leidenschaftlichen Beziehung - eine

mitreißende Geschichte von Liebe, Hass, Unterwerfung und Machtphantasien. Mit

bitterer Komik führt Christoph D. Brumme ein Liebesverhältnis vor, das zum

Verhängnis wird. Bei ihrer ersten Begegnung ist klar, dass etwas noch nie

Dagewesenes beginnt. Hannah zieht ihre Ringe von den Fingern und erzählt zu

jedem eine Geschichte. Alle handeln von Fluchten, und sie ziehen ihr

Gegenüber unwiderstehlich in ihren Bann. Folgerichtig endet der erste Abend

im Bett. Hannah und der namenlose Erzähler werden ein Paar, obwohl sie sich

weigert, ihre Kleider abzulegen. Überhaupt bleibt ihr Verhalten rätselhaft

...

Rezensionen

- Neue Zürcher Zeitung vom 06.03.2003

Um

die Liebe geht es in Christoph Brummes neuem Roman, vielmehr um das Reden

über die Liebe, um hinlänglich bekannte "Wort- und

Scheingefechte", wie Rezensentin Claudia Kramatschek es nennt, Dialoge,

die die Liebe häufig schon verraten, bevor sie richtig beginnt und die nicht

selten, wie auch im vorliegenden Roman, in körperliche Gewalt umschlagen.

Kramatschek findet, dass Brumme die Gestaltung dieses altbekannten Phänomens

wunderbar gelungen sei. Besonders lobt sie seinen schwarzen Humor und den Sinn

für das groteske Detail und bemerkt abschließend, dass Brumme nach seinem

strahlenden Debüt "Nichts als das" von 1994 und dem

darauf folgenden Totalverriss seines 1997 erschienenen zweiten Buches nun

eine "unterhaltsame Rückkehr gelungen" sei.

Rezensionen

- Die Zeit vom 02.10.2002

Der

Titel ist irreführend und verharmlosend, warnt Katharina Döbler, er werde

dem explosiven Inhalt des Romans keineswegs gerecht. Auch die ersten Seiten

des Romans wirkten noch harmlos, wie eine dieser hyperrealistischen

Liebesgeschichten mit viel Sex, die zumindest Döbler nicht mehr aufgetischt

bekommen möchte. Doch schon im vierten Kapitel landet der Leser dort, wo

andere Liebesromane längst zu Ende sind: in der Ehehölle. Szenen einer Ehe,

die Döbler in Kraft und Bösartigkeit ihrer Dialoge teilweise an Edward

Albees "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?" erinnern. Überhaupt

findet sie mehr dramatische als epische Elemente in diesem Roman, der ein

ganzes Feuerwerk an Wortgefechten, Beleidigungen, Anschuldigungen abbrennt, um

dann wieder in banalste Alltäglichkeit von schneidender Kälte zu fallen. Es

ist wie beim Fechten, meint Döbler, gewinnen kann keiner, Verletzungen tragen

beide davon. Brummes Blick bleibe mitleidlos. Einziges Manko scheint Döbler,

dass die Rollenverteilung - männlich, weiblich, stark, schwach - ziemlich

lange eindeutig bleibt, doch auch dieses "Gleichgewicht des

Schreckens" komme am Ende ins Wanken. Die Kampfmethoden werden zusehends

unkonventioneller, versichert Döbler.