|

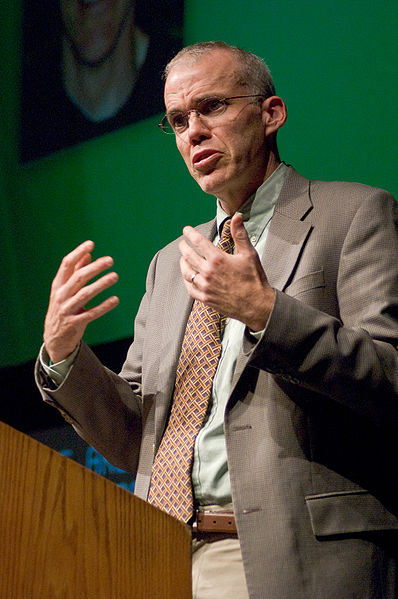

2004 Genug!

Der Mensch im Zeitalter seiner

gentechnischen Reproduzierbarkeit / Bill McKibben / 333 Seiten

Klappentext

In

seinem früheren Bestseller <Das Ende der Natur> legte McKibben dar, dass

die Menschheit unwiderruflich damit begonnen habe, ihre Umwelt global zu

verändern - und zu gefährden.

Nun

richtet er sein Augenmerk auf eine Reihe von Technologien, die womöglich

unser Verhältnis nicht zur übrigen Natur, sondern zu uns selbst

verändern werden.

Er

lotet kritisch die Grenzen von Gen- und Nanotechnologie sowie der

Entwicklung von Robotern aus, Grenzen, denen wir uns mit erstaunlicher

Geschwindigkeit nähern.

dnb Buch

aus

perlentaucher

Genug

zu

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 04.06.2004

Bill

McKibben glaubt den Genetikern nicht, wenn sie beteuern, den Menschen gar

nicht optimieren zu wollen und warnt mit allem, was die populistische

Rhetorik zu bieten hat, vor Gentechnik, Nanotechnik und Robotik. Diese

Technologien, so seine dringliche Botschaft, werden in "einen

düsteren Zusammenfluss" münden.

Und

tatsächlich: Manuela Lenzen ist aufgerüttelt worden, aber anders, als

der Autor es im Sinn hatte. Diese ganzen apokalyptischen Visionen hat sie

nämlich schon so oft gehört, dass sie beim Lesen

merkte, wie abgestumpft sie schon war. Das "Alarmpotential des

Themas", es ist verbraucht.

Das

aber hat die Rezensentin viel mehr erschreckt als die Schwarzmalerei

McKibbens: "Wo ein Risikokomplex wie GNR nur lange und laut genug

beredet wird", so ihr Gedanke, "da scheinen sich alle Bedenken

wie von selbst in den Wind zu schlagen".

Keiner

hört mehr zu, und die Dinge nehmen ihren Lauf. Ihr Dank gilt also nicht

dem Aufklärer, sondern dem "Spätzünder" McKibben. Was

allerdings nicht unbedingt eine Lektüreempfehlung ist.

zu

Süddeutsche Zeitung, 14.11.2003

Der

homo sapiens als auslaufender "Untermensch", Maschinen, die nach

Belieben Atome und damit chemische Verbindungen zusammensetzen können,

und nie wieder duschen - Willy Hochkeppel hat sich einigermaßen gegruselt

in Bill McKibbens posthumanistischen "Schreckenskabinett", was

aber nur zum Teil an dem liege, was eine entfesselte Genetik,

Nanotechnologie und Robotik so hervorbringen könnte.

Ursache

seiner Beklemmung war vor allem der Autor, der diese Horrorszenarien

zunächst reißerisch-raunend vorführe, um sich dann als "Rufer in

der Wüste" und Anwalt der menschlichen Natur zu gebärden - wie es

eben Usus sei, wenn man sich auf das Geschäft der bestens verkäuflichen

populärwissenschaftlichen Dutzendware verlegt hat.

Mit

lockerer Reporterschreibe, so Hochkeppel, werden in diesem Buch

Sensationen präsentiert und Ängste geschürt.

Was

aber gegen die blinde Zukunftsgläubigkeit getan werden könne, dazu habe

McKibben nichts beizusteuern.

Das Fazit: "unverdaulich". |